[左上]点击关注

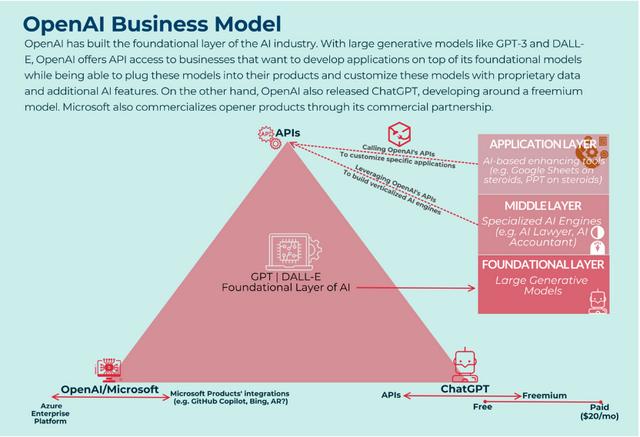

首先是ChatGPT诞生以来,OpenAI最依仗的按API调用收费模式。在该模式下用户几乎可以使用OpenAI所研发的多模态能力,贯穿底层大语言模型、模型部署、模型开发等过程,且价格也十分友好,每次调用只需几美分。OpenAI官方并未具体划分使用者是个人用户还是企业,但据外媒报道,除了大量个人用户外,Jasper、Slack、Salesforce、摩根士丹利等知名企业都是其早期用户。

值得一提的是,在这个收费模式之下,OpenAI还向其最大的“金主”微软提供了包括编码、GPT-4、文生图、ChatGPT等多项功能,并融入进微软云服务、搜索、办公软件等多款产品中。OpenAI能从中收益几何尚未可知,但以Azure云业务为例,微软使用上述OpenAI功能的成本与报价一致,同时,OpenAI的所有技术还在微软的Azure云基础设施上免费运行。

其次是以ChatGPT产品为主的订阅收费制。早期OpenAI以免费方式获取了大量的训练数据,也凭借此,在9个月内,刷新TikTok和Instagram的用户增长数据,成为最快达到1亿用户数的应用。

以此观之,OpenAI正在试图从以前低收费、低频率的按Token收费的API模式,转向高定价、高粘性的2B订阅收费和定制化解决方案收费的多样化收费模式。

越增长,会不会越亏损?营收增长,也并不意味着OpenAI真正开始赚钱,毕竟10亿美元在OpenAI的投入成本中,也只能是“洒洒水”。并且全面开启商业化后,随着OpenAI用户量和GPT4持续研究对算力的需求,成本会随着用户规模持续上升,不少科技公司都难以摆脱“营收越增长越亏损”的魔咒。

OpenAI的高成本有目共睹。据光锥智能梳理,目前OpenAI的成本投入主要分为以下几个部分:

人才成本:OpenAI在旧金山拥有375名常驻员工,其中大部分都是机器学习领域的大佬,光是每年给他们开的工资就要2亿美元。据国外薪酬网站调查,OpenAI软件工程师工资待遇的中位数是92万美金。训练成本:有数据显示,他们训练一次GPT3就花费了460万美元,相应的云资源成本差不多也是9位数(也就是上亿)。另据半导体咨询研究公司SemiAnalysis数据显示,如果OpenAI云计算的成本是差不多1美元/每A100小时的话,那么在这样的条件下,仅一次训练的成本大约是6300万美元,这还不包括所有的实验、失败的训练和其他成本,例如,数据收集、RLHF、人力成本等。推理、运营成本:援引《福布斯》报道称,ChatGPT的大型语言模型的运营费用或推理成本“在部署任何合理规模的模型时都远远超过训练成本”,“事实上,ChatGPT的推理成本每周都会超过培训成本”。投资:据外媒The Information报道,年初,OpenAI通过微软和其他投资者支持的1亿美元创业基金投资了至少16家公司,其推出的加速器Converge,投资了10家公司。光锥智能也发现,今年上半年,OpenAI以企业名义公开投资的次数达到了3次,在它之前是微软、谷歌、英伟达一众老牌公司。收购:8月17日,OpenAI宣布收购了一家名叫Global Illumination游戏公司,据悉这是OpenAI自2015年创立以来的首笔公开收购。据公开资料显示,自OpenAI成立至今,光是被投资就收到了150多亿美元,用来填补高成本训练、开发大模型的“窟窿”。

通往AGI的目的地,OpenAI的确需要钱,但“烧钱”就像个无底洞,“流血”可能也换不来增长,正是因为如此,OpenAI才要加快商业化进程。

data.ai数据显示,截至2023年6月19日,ChatGPT iOS端5月21日-6月19日美国地区平均日活用户量约94.64万人,累计付费用户数约为4.13万人。因此日活付费率(月付费用户数/日活跃用户)约为4.36%(4.13÷94.64)。据 Questmobile数据,百度APP日活月活用户比例为37%左右,因此如果ChatGPT日活月活比例为37%时,月活跃人数约为255.78万(94.64÷37%),此时月活付费率(月付费用户数/月活跃用户)约为1.61%(4.13÷255.78)。

以上数据说明OpenAI的商业化仍道阻且长,未来,只有提高用户付费比率,到达一定水平,才能实现盈亏平衡,单独的营收无法说明问题。

OpenAI与微软“抢食”商业模式跑通固然可喜,但问题也随之而来。曾经的“隐忧”直接被搬到了台前,那就是与微软之间微妙的关系。

需要明确的前提是,无论OpenAI与微软度过了多么甜蜜的“蜜月期”,这都是两个独立运营的机构和公司,虽然相较于收购或投资的关系二者的合作更为特殊,甚至纳德拉不惜力排众议,关停部分业务为OpenAI建设智算中心,但一旦OpenAI开始独立商业化,就意味着二者要分同一块蛋糕,也就避免不了战争和厮杀。

而与直面竞争不同的是,OpenAI与微软,关系更为紧密,也更为复杂。

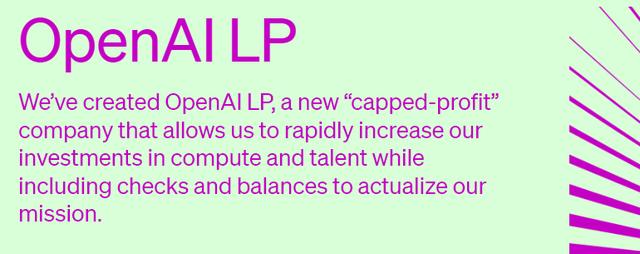

2019年,OpenAI从非营利性过渡到混合模式,其中一个名为OpenAI LP负责开放人工智能研究实验室开发产品商业化。同年,微软在该伙伴关系中投入10亿美元,通过其Microsoft Azure AI超级计算技术,作为训练GPT模型的基础架构。而在2022年,这种伙伴关系进一步加强,微软向OpenAI投资100亿美元。

正如前文所说,在外界眼中,双方是互补的,微软向OpenAI提供资金、资源和技术支持,而OpenAI则助力微软一跃再次成为最顶尖的科技巨头,但这样的局面,随着2023年OpenAI的逐步商业化,也发生了改变。

今年六月,根据《The Information》,微软的一份内部文件指示Azure的销售人员告诉客户微软能比OpenAI提供更多的服务;而OpenAI则在通过延迟授予微软产品API访问权限、暂缓提供最新模型等方式,进行防御。这是首次向外界展示了双方之间出现的细微裂痕。

当投入到残酷的市场化竞争中,双方的利益冲突在所难免,一段销售话术证明不了什么,背后的战略才能真正说明问题。

比如今年3月份,OpenAI在抢先与Snap和Instacart等公司签约后,微软云服务间隔了一周才公布了ChatGPT功能的预览;GPT-4语言模型发布后,同样是Duolingo和Stripe等公司已经直接向OpenAI付费之后,微软的云服务才获得了GPT-4的接入权。

技术掌握在OpenAI手里,它必须对微软共享,但共享的时间、节点以及程度,却没有具体的说明和规定,OpenAI欲利用这种“时间差”,来抢夺一部分标杆客户。

不客气地说,OpenAI如何处理好与微软之间的关系,双方划定界限、制定标准、找寻合作方式和平衡点,一旦处理不慎,很有可能会是双方共同的危机。

不过,商业世界里,没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益,在利益面前,聪明如Altman和纳德拉一般的“鬼才”,人们更期待他们如何再创奇迹,而非落入“撕逼”的俗套里。

相关文章

猜你喜欢