在季节的轮换中象征着春季生命开始的白羊座,因为生命从无到有的存在意志,表现出来的是意志力的张扬、生命力的燃烧。他们一旦面对世界,永远是以一个人的姿态投入战斗,所以往往导致自身的陷困和毁灭,但他们似乎并不在乎。因为把自己陷入极端境遇中,往往能激发自身的潜力,让生命力完全张扬,而他们在生命力的完全张扬中会产生挥发生命的快感,白羊座的文学家就是在写作中时时展现自我,追求自由,从而获得生命快感的人。

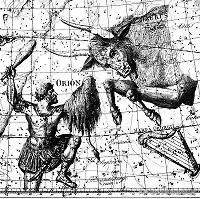

这必然导致他们永远耻居人后,成为新事物的开创者。如果文学的原创性和疏异性是文学家们永恒的追求,那么白羊座文学家的魅力,就在于无论面对多强大的“敌人”和“影响的焦虑”,一旦选择了自己的疆场,他们就会正面撞击过去,要么撞出一条新路,要么就脑袋开花什么都不存在。他们是文学世界的“野蛮人”,手拿战斧,傻傻地冲在战场的最前面。

威廉·华兹华斯(1770年4月7日)

《华兹华斯诗选》

华兹华斯在中国读者眼中的印象,主要来自那首被无数选本收录的《孤独的割麦女》,实在很难过分欣赏这首诗的所谓优美之处,除非审美停留在小学时每次春游回来语文老师必定布置的作文题。再加上我们心中的英雄拜伦——他和雪莱、济慈一起成为了我们浪漫派英诗启蒙的“三件套”——对他极力嘲讽,称他为诗坛的江湖骗子和政界的寄生虫,“这个变节的雅各宾派早已变成了一个小丑般的阿谀者,不惜把贵族的最恶劣的偏见加以颂扬”。于是华兹华斯就被一棍子打死,他的湖畔隐居就成了伪装陶渊明的“终南捷径”。其实华兹华斯之于现代诗的地位是开创性的,几乎影响了他之后所有的英语诗人。仅仅是因为他早期的成就太卓绝,以至于连他本人的后半生也只好望尘莫及。要么走向必然性的“平庸”,要么死,这是每一个天才最为恐惧的下场。

《恶之花》,[法]波德莱尔著,郭宏安译,上海译文出版社

罗伯特·弗罗斯特(1874年3月26日)

《弗罗斯特诗选》

活跃于二十世纪的美国诗人,想不受惠特曼的影响是极其困难的。惠特曼在美国占据了华兹华斯在英国的地位,而且比华兹华斯更完整而难以超越。如果有,那就是罗伯特·弗罗斯特。这位在高等学府林立的美国新英格兰地区做过鞋匠、教师和农场主的“乡下人”,诗歌多从农村生活中汲取题材,但不是华兹华斯式的下乡采风“体验生活”,那是弗罗斯特真实的生活。对比同时代的华莱士·史蒂文斯、T.S.艾略特、埃兹拉·庞德、哈特·克莱恩碾压读者智商的现代派诗风,弗罗斯特实在是太“亲民”了,他选择了一条同代大诗人中“少有人走的路”,却最终走到了读者的心里,因为他看上去略显传统的诗歌形式,却蕴含着极具当下实感经验的新颖、深邃的思考。

《不能承受的生命之轻》,[捷克]米兰·昆德拉著,许钧译,上海译文出版社

萨缪尔·贝克特(1906年4月13日)

《等待戈多》

贝克特年轻时曾给詹姆斯·乔伊斯做过助手,还专门研究过普鲁斯特的小说。两位英法文学的旷世天才,哺育出了荒诞派戏剧首屈一指的巨匠。贝克特既有乔伊斯冷峻背后的洞若观火,又蕴含着普鲁斯特的似水诗情。《等待戈多》就像一部禅宗公案,爱斯特拉贡和弗拉第米尔的对话,如同参禅一样。贝克特让这两个流浪汉以重复说空话的方式,把人生的空话(Words, words, words!)统统浓缩到里头。读过这部剧的人,也许会因此沉下心想一想,在自己说过的那么多“喧哗与骚动”的空话里,到底有几句是有意思的。但贝克特是善良的,他深厚的同情心和无尽的慈爱,使得他把我们的空话写成了“翅膀的声音”,“羽毛一样的声音”,在《等待戈多》里写成了诗歌。

《等待戈多》,[爱尔兰]萨缪尔·贝克特著,余中先译,湖南文艺出版社

点击查看全文

相关文章

猜你喜欢